1. はじめに:なぜ、たかが物撮りが売上を左右するのか?

「せっかく良い商品を作ったのに、全然売れない…」

そんな悩みを持つあなた。もしかしたら、その原因は商品写真にあるかもしれません。

Amazonや楽天市場、メルカリなど、オンラインで商品を探すことが当たり前の今、消費者はまず写真を見て購入を判断します。たとえどれだけ素晴らしい商品でも、写真のクオリティが低ければ、その魅力は伝わりません。逆に、プロ級の美しい写真があれば、それだけで商品の価値が何倍にも膨れ上がります。

物撮りは、単なる記録写真ではありません。それは、商品の魅力を最大限に引き出し、消費者の「欲しい!」という気持ちをかき立てるための、最も強力なマーケティングツールなのです。

この記事では、写真の知識がまったくない初心者でも、すぐに実践できる物撮りの基本から応用テクニックまで、ステップ・バイ・ステップで徹底解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの物撮りスキルが劇的に向上し、売上アップへの道が開けるはずです。

2. 物撮りとは?成功のための3つの基本

物撮り(商品撮影)とは、販売やマーケティングを目的として、商品を魅力的に見せるための写真撮影です。成功には、撮影前に以下の3つのポイントを押さえることが不可欠です。

1. 誰にアピールするか?(ターゲット設定)

・ターゲットを明確にする: どんな人に買ってもらいたいかを具体的にイメージします。たとえば、20代女性向け、子育て中のママ向け、ビジネスパーソン向けなど、ターゲットによって写真のテイストは大きく変わります。

・競合サイトをリサーチ: ターゲット層に人気のECサイトやSNSをチェックし、どんなテイストの写真が好まれているか、傾向を掴んでおきましょう。

2. 商品の何をアピールするか?(魅力の特定)

・商品の強みを洗い出す: デザイン、素材、機能、使用感など、商品の魅力を具体的にリストアップします。

・写真で表現する: リストアップした強みが伝わるように、撮影カットやスタイリングを考えます。

3. どうやって撮るか?(撮影計画)

・撮影カットの計画: どんな写真が必要か、具体的な撮影カット(後述)を事前に決めておきます。

・撮影リストを作成: 撮影時に迷わないよう、必要なカットを絵コンテや簡単なメモにまとめておくとスムーズです。

3. 失敗しやすいポイントと、その回避策

物撮り初心者がつまずきやすい落とし穴と、それを乗り越えるためのヒントをご紹介します。

3-1. 失敗しやすいポイント

・光を意識しない: 室内灯や蛍光灯の下でそのまま撮影すると、色が不自然になったり、影が強く出すぎたりします。

・背景がごちゃごちゃ: 商品の背景に生活感のあるものが写り込むと、一気にプロ感が失われます。

・構図を考えない: 何となく中央に置くだけでは、単調で面白みのない写真になりがちです。

・スマホのポートレート機能に頼りすぎる: 背景をぼかしすぎると、商品の全体像がわからなくなってしまうことがあります。

3-2. 回避策

・自然光を活用する: 窓際で撮影するだけで、光の質が劇的に向上します。

・シンプルな背景を用意する: 白い壁や背景紙、板など、シンプルな背景を用意するだけで、商品が引き立ちます。

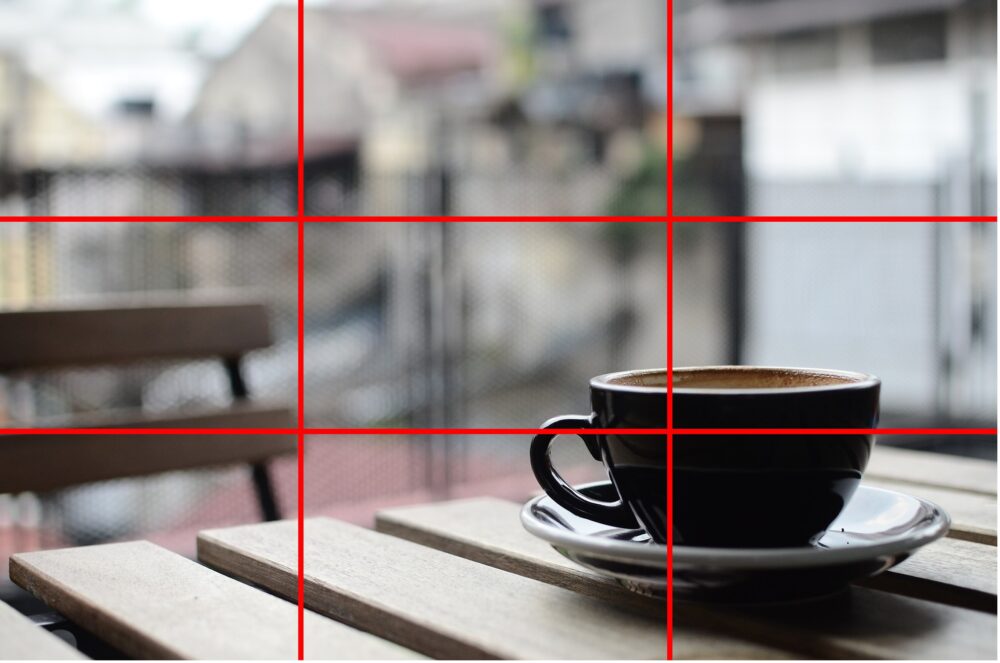

・構図の基本を学ぶ: 「日の丸構図」「三分割法」など、基本の構図を知るだけで写真に安定感が生まれます。

4. 物撮り成功のための3つのコツ

プロのような写真を撮るには、高価な機材は必要ありません。まずは、この3つのコツをマスターしましょう。

4-1. ライティングにこだわる

物撮りのクオリティを最も左右するのは、光の当て方です。

・自然光: 柔らかく、自然な印象の写真が撮れます。窓から差し込む光を使い、直接光が当たらないようにレースカーテンなどで光を調整しましょう。

・照明機材: 商品全体を均一に明るくでき、柄や素材を明確に表現したい場合に最適です。光の種類を混ぜないことが鉄則です。

・順光: 商品の正面から光を当てる。全体が明るくなるが、立体感が出にくい。

・逆光: 商品の背後から光を当てる。輪郭が強調され、透明感や立体感を演出できる。

・側光(サイド光): 商品の横から光を当てる。陰影がはっきりし、質感や立体感を表現できる。

4-2. 構図にこだわる

初心者でもおしゃれな写真が撮れる、代表的な構図を3つご紹介します。

・日の丸構図: 商品を画面の中心に配置します。シンプルで安定感があり、商品を際立たせたいときに効果的です。

・三分割法: 画面を縦横に3分割し、その線の交点に商品を配置します。どんな商品でもバランスの取れた写真に仕上がります。

・対角線構図: 商品を画面の対角線上に配置します。奥行きや動きを演出でき、複数の商品を並べる際に有効です。

4-3. カメラ設定にこだわる

一眼レフやミラーレス一眼を使う場合は、以下の設定を意識してみましょう。

・絞り値(F値): 数値が小さいほど背景が大きくボケます。商品を際立たせたい場合はF値を小さく、背景までくっきりと見せたい場合はF値を大きくします。

・ISO感度: カメラが光をとらえる能力の数値です。数値を上げると暗い場所でも明るく撮れますが、ノイズが出やすくなるため、基本的にはISO100~200を目安に設定しましょう。

5. 物撮りで押さえておきたい7つの撮影カット

「誰に何をどうアピールするか?」に基づき、目的別に撮影カットを使い分けましょう。

・単品商品カット: 最も基本となるカット。ECサイトでは白背景での撮影が必須となることが多いです。

・集合商品カット: シリーズ商品やセット販売のアイテムをまとめて撮影します。

・詳細カット: 商品の質感やロゴ、機能など、細部にフォーカスしたカットです。

・シチュエーションカット: 商品の利用シーンを想定し、背景や小物にこだわって撮影します。

・イメージカット: ブランドの世界観を表現する、広告などに使われるカットです。

・スケールカット: 日用品と一緒に撮影し、商品の大きさを分かりやすく伝えます。

・モデル着用カット: 洋服やアクセサリーなど、着用イメージが重要な商品に適しています。

6. 物撮りにおすすめの機材と活用術

高価な機材がなくても、身近なアイテムでプロ級の物撮りが可能です。

・スマホ: 最近のスマホカメラは性能が非常に高いため、気軽に始められます。

・スマホでの撮影のコツ: 「グリッド機能」をオンにして構図を意識する、「ポートレートモード」で背景を美しくぼかす、セルフタイマー機能で手ブレを防ぐ、などが有効です。

・三脚: スマホ用でもOK。手ブレを完全に防ぎ、構図をじっくりと調整できます。

・背景紙: 無地でシンプルな背景紙を用意するだけで、写真のクオリティが格段に上がります。

・レフ板: 光を反射させ、商品の影を薄くしたり、明るさを均一にしたりできます。白い画用紙や厚紙でも代用可能です。

7. 課題を解決するサービスと、編集の重要性

7-1. 物撮りの課題を解決するサービス

課題: 撮影機材がない、背景や小道具を揃えるのが面倒。

解決策: シェアスタジオ・レンタルスタジオ

プロのスタジオや撮影機材を時間単位で借りることができます。

課題: 写真の加工や編集が苦手。

解決策: 画像加工・編集ツール

Canva: 直感的な操作で、明るさや色味の調整ができます。

Adobe Lightroom: より本格的な編集をしたい人におすすめです。

7-2. 編集(レタッチ)の手順

1.明るさ・コントラストの調整: 商品の色や質感をはっきりさせます。

2.色味の調整: ホワイトバランスを調整し、実際の色に近づけます。

3.トリミング: 余分な部分を切り取り、構図を整えます。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. どのくらいのサイズの写真を用意すればいいですか?

A1. ECサイトやフリマアプリでは、高解像度の写真が推奨されます。一般的に、長辺が1,000ピクセル以上あると、拡大表示した際も画像が荒れにくく、商品の細部まで伝えることができます。

Q2. 室内灯で撮影してはいけないのはなぜですか?

A2. 室内灯(特に蛍光灯)は、写真に緑や黄の色かぶりを起こしやすく、商品の色が不自然に見えてしまいます。また、光の方向が定まらないため、影が強く出てしまい、商品が持つ本来の魅力を伝えにくくなります。

Q3. モデルがいなくても、洋服を魅力的に撮る方法はありますか?

A3. はい、可能です。「置き撮り」という方法があります。

置き撮り: 平らな場所に服を置いて撮影します。シワを伸ばし、立体感が出るように工夫することで、おしゃれな雰囲気を演出できます。

9. 参考サイトURL

・Adobe Lightroom: 公式サイト

https://www.adobe.com/jp/products/photoshop-lightroom.html

・Canva: 公式サイト

https://www.canva.com/

・日本広告写真家協会: 撮影に関する専門的な情報。

https://www.apa.or.jp/

10. まとめ:物撮りを制する者は、売上を制する

物撮りは、決して特別なスキルではありません。今回ご紹介したコツとちょっとした工夫で、誰でもプロ級の写真を撮ることができます。

・事前準備: 「誰に、何を、どうやって」を明確にする。

・光と構図: 自然光と基本の構図をマスターする。

・ツール活用: スマホやレフ板、編集ツールを賢く使う。

これらのステップを実践し、あなたの商品の魅力を最大限に引き出すことで、必ず売上は伸びていきます。まずは、一番好きな商品から、今日ご紹介したテクニックを試してみてください。